|

Rallye „Spurensuche Verbrechen der Wirtschaft 1933-1945“ Ein Projekt der VVN/BdA NRW |

|

07.09.2017 Die Schwerindustrie setzt auf Hitler: Die Wirtschaftskrise 1929 – 1932 Aus dem Katalog zur Ausstellung „Verfolgung und Widerstand in Dortmund 1933-1945“ in der Steinwache Wir dokumentieren das Kapitel aus dem Katalog (1992) mit Genehmigung des Stadtarchivs Dortmund. Die Fotos stammen aus der Ausstellung in der Steinwache (Raum 7). Fotos: Monika Niehaus. Ausgehend von dem sogenannten "Schwarzen Freitag", dem 25. Oktober 1929, dem Kurs-Zusammenbruch der New Yorker Börse, entwickelte sich eine Weltwirtschaftskrise von einem Ausmaß, wie es die Welt bis dahin noch nicht erlebt hatte. Als eine Folge davon stiegen auch im Deutschen Reich die Arbeitslosenzahlen von 1,8 Millionen im Jahre 1929 auf über 6 Millionen im Februar 1932 und über 7 Millionen zu Beginn des Jahres 1933. Ganz besonders hart von der Wirtschaftskrise war das industrielle Zentrum Deutschlands, das Ruhrgebiet und hier insbesondere Dortmund, betroffen. Dortmund stand bevölkerungsmäßig mit 525 000 Einwohnern (1932) an 10. Stelle der Großstädte im Deutschen Reich. Ungefähr 210 000 Personen galten zu dieser Zeit als erwerbstätig. Im Verhältnis zu anderen Großstädten des Reiches erreichte die Arbeitslosenquote in Dortmund ein überdurchschnittliches Ausmaß. 1931/32 waren 33% (= 77 000) aller Beschäftigten ohne Arbeit (Reichsdurchschnitt 24%, Berlin 26%). Waren bereits in der Zeit vor 1932 zahlreiche Zechen stillgelegt worden, so erreichte diese Entwicklung im Juni 1932 ihren Höhepunkt. Hatte die Gesamtbelegschaft auf den Dortmunder Zechen Ende 1929 noch ca. 41 000 Arbeitskräfte ausgemacht, so sank diese im Juni 1932 auf 18 000, also um über 55%. Eine ähnliche Tendenz wie im Bergbau war in der Hütten- und Eisenindustrie zu verzeichnen. Hier waren die Belegschaften im Zeitraum von 1929 bis 1932 um etwa 40% reduziert worden, was bedeutete, daß von insgesamt 34 000 Beschäftigten etwa 14 000 ihre Entlassungspapiere erhalten hatten. Da es sich bei den meisten Beschäftigten, insbesondere der Dortmunder Schlüsselindustrien, um männliche Arbeitskräfte handelte, die eine Familie zu ernähren hatten, kann man die Anzahl der von Entlassungen im Rahmen der Wirtschaftskrise Betroffenen auf über 200 000 Personen schätzen. Bei einer Gesamteinwohnerzahl von 525 000 Einwohnern im Jahre 1932 ergab sich für Dortmund, daß 40% der Bevölkerung aus öffentlichen Mitteln unterstützt werden mußten, was jeden Sozialetat aus den Fugen geraten ließ. Bedingt durch die wirtschaftlich einseitig ausgerichtete Struktur Dortmunds verschärfte sich die Krise relativ schnell und entzog einem Großteil der Bevölkerung die existentiellen Grundlagen. Bis 1932 ging die Rohstahlerzeugung um 60%, die Kohleförderung um über 50% zurück, womit alle übrigen Wirtschaftszweige der Stadt zwangsläufig in Mitleidenschaft gezogen wurden. Anfang Februar 1933 wurden in Dortmund offiziell 74 000 Arbeitslose, darunter 64 200 Männer, gezählt. Unter dem Druck der Wirtschaftskrise hatte im kommunalpolitischen Spektrum insbesondere die SPD als führende Partei im Dortmunder Stadtparlament zu leiden, da auf kommunaler Ebene soziale Entlastungsprogramme für die Arbeitslosen nicht mehr finanzierbar waren. KPD und NSDAP profitierten dagegen von der hohen Arbeitslosigkeit, zumindest was das Protestwählerpotential der Jahre 1932/33 betraf. Die zu dieser Zeit in die Dortmunder Stadtverordnetenversammlung eingebrachten Anträge belegen deutlich, daß sich die KPD aufgrund sozialradikaler Forderungen als Arbeiterpartei zu profilieren vermochte, während die SPD gemeinsam mit der Zentrumspartei um eine Konsolidierung des städtischen Haushalts bemüht war und damit in eine schwierige Position geriet. Adressaten der zahlreichen Hungerdemonstrationen und Zielscheibe der Kritik wurden zunehmend Vertreter der SPD, wie der damalige Sozialdezernent Gottlieb Levermann und Fritz Henßler in seiner Funktion als Stadtverordnetenvorsteher. Beide Repräsentanten der Stadtführung kanzelte das Dortmunder KPD- Organ "Westfälischer Kämpfer" infolge der Kürzung des städtischen Sozialetats als "Sozialfaschisten" ab.

Die öffentliche Fürsorge war damals bereits an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit angelangt; die städtischen Wohlfahrtsämter standen vor unlösbaren Aufgaben. Die soziale und ökonomische Verelendung der Bevölkerung ist zu berücksichtigen, wenn man das Anwachsen der politischen Radikalisierung sowie die Wahlergebnisse von 1932 einer Analyse unterzieht. Erst in dieser desolaten Situation, in der sich die arbeitende Bevölkerung befand, konnten die radikalen Parteien mit ihren Versprechungen, einen Ausweg aus der Misere bereit zu haben, verstärkte Resonanz finden, auch wenn dies für das traditionell "rote Dortmund" lediglich eingeschränkt zutraf. Konnte die NSDAP in Dortmund auch nur sehr schwer Fuß fassen, so trugen die Wirtschaftskrise und die Krise des parlamentarischen Systems der Weimarer Republik doch wesentlich dazu bei, den Wählerstimmenanteil der Nationalsozialisten 1932/33 erheblich zu steigern. Neueren wahlanalytischen Forschungen zufolge (J.W. Falter, Hitlers Wähler, München 1991) wählten Arbeitslose überdurchschnittlich die KPD, während auf der anderen Seite der NSDAP-Wähleranteil nicht mehr so einhellig wie bisher der kleinbürgerlichen Mittelschicht zugeordnet wird. Unter dem Protestwähleranteil, der für die NSDAP votierte, fand sich in der Endphase der Republik demnach auch - verstärkter als bisher angenommen - die Arbeiterschicht wieder. Die NSDAP war zu einer "Volkspartei des Protestes" geworden. * Mitentscheidend für den Aufstieg der Nationalsozialisten war es, daß sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt die Unterstützung führender deutscher Industrieller sichern konnten. Die Mehrheit der deutschen Industrie war an der Lösung der Krise auf der Basis einer parlamentarischen Demokratie kaum interessiert. Insbesondere versprach sich die einflußreiche Schwerindustrie von einer Aufrüstung Deutschlands Gewinne. Vor 1932 wurde die NSDAP noch sehr zurückhaltend unterstützt, da man Vorbehalte gegenüber dem "sozialistischen" Flügel der NS-Bewegung hatte und Sozialisierungsmaßnahmen im Falle einer NS- Regierung befürchtete. Das Bündnis der NSDAP mit der nationalen Rechten schuf jedoch neue Perspektiven. Hitler benutzte das Treffen der Harzburger Front 1931, um die Stärke der NSDAP zu demonstrieren. Die auf dieser Tagung vertretenen Industrieführer konnten sich jedoch noch nicht entscheiden, welche Rechtspartei sie unterstützen sollten. Das Ansteigen des Wählerpotentials der NSDAP führte dann 1932 zu einer eindeutigen Orientierung dieser Kreise auf Adolf Hitler. Mit den Industriespenden konnte Hitler seinen aufwendigen Mitarbeiterstab finanzieren und die vielen Wahlkämpfe mit für die damalige Zeit sehr modernen Mitteln führen. Er gehörte zu den ersten Politikern, die konsequent das Flugzeug im Wahlkampf einsetzten, um möglichst schnell und häufig präsent zu sein. Bedeutsam wurde der Einfluß der Industrie, als sich die NSDAP im Herbst 1932 in einer Krise befand. Nach ihrem Höchststand bei den Reichstagswahlen im Juli 1932 mußte sie bei den Wahlen im November desselben Jahres empfindliche Stimmen- und Mandatsverluste einstecken. In dieser Situation wirkten führende Industrieführer auf den Reichspräsidenten von Hindenburg ein, Hitler zum Reichskanzler zu ernennen. 53

54

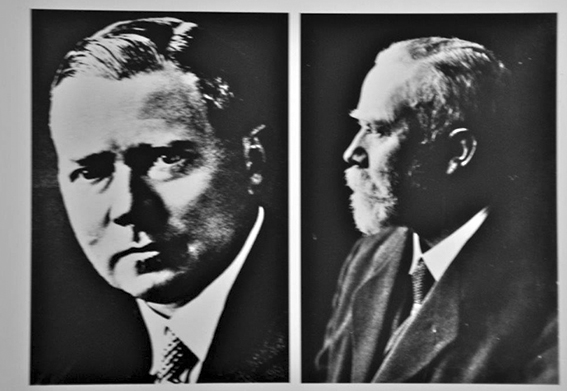

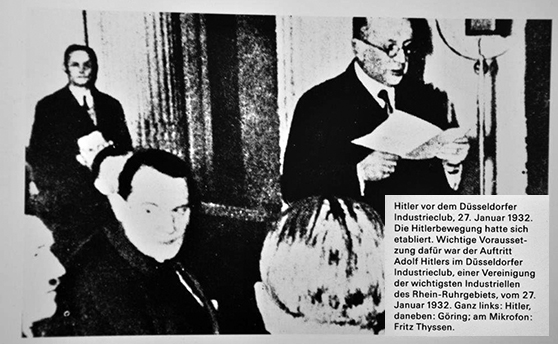

Hitler vor dem Düsseldorfer Industrieclub, 27. Januar 1932. Die Hitlerbewegung hatte sich etabliert. Wichtige Voraussetzung dafür war der Auftritt Adolf Hitlers im Düsseldorfer Industrieclub, einer Vereinigung der wichtigsten Industriellen des Rhein-Ruhrgebiets, vom 27. Januar 1932. Ganz links: Hitler; daneben: Göring; am Mikrofon: Fritz Thyssen. 55

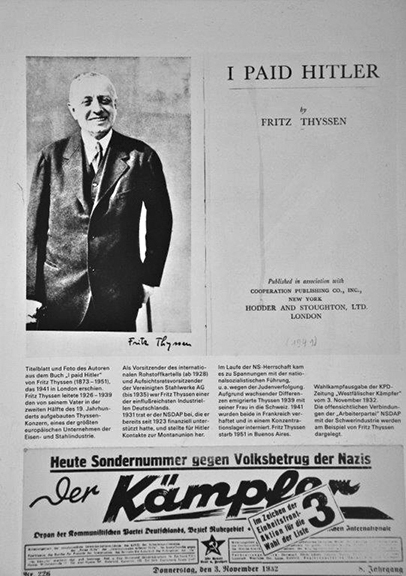

Titelblatt und Foto des Autoren aus dem Buch: "I paid Hitler" von Fritz Thyssen (1873 - 1951), das 1941 in London erschien. Fritz Thyssen leitete von 1926 bis 1939 den von seinem Vater in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgebauten Thyssen- Konzern, eines der größten europäischen Unternehmen der Eisen- und Stahlindustrie. Als Vorsitzender des internationalen Rohstoffkartells (ab 1928) und Aufsichtsratsvorsitzender der Vereinigten Stahlwerke AG (bis 1935) war Fritz Thyssen einer der einflußreichsten Industriellen Deutschlands. 1931 trat er der NSDAP bei, die er bereits seit 1923 finanziell unterstützt hatte, und stellte für Hitler Kontakte zur Montanunion her. Im Laufe der NS-Herrschaft kam es zu Spannungen mit der nationalsozialistischen Führung, u.a. wegen der Judenverfolgung. Aufgrund wachsender Differenzen emigrierte Thyssen 1939 mit seiner Frau in die Schweiz. 1941 wurden beide in Frankreich verhaftet und in einem Konzentrationslager interniert. Fritz Thyssen starb 1951 in Buenos Aires. 56

Eingabe von führenden Industriellen, Bankiers und Großagrariern an den Reichspräsidenten von Hindenburg. Nachdem es sich bei den Wahlen des Jahres 1932 gezeigt hatte, daß die NSDAP keine parlamentarische Mehrheit erzielen konnte, setzten sich führende Industrielle und Wirtschaftschefs beim Reichspräsidenten für die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler ein. Der Brief wurde nach der Reichstagswahl vom 6. November 1932, bei der die NSDAP erhebliche Stimmeneinbußen erlitten hatte, geschrieben. Die Abbildung zeigt das gedruckte Sammelexemplar. Die Einzelexemplare, ebenfalls gedruckt, waren handschriftlich unterzeichnet. 58/59

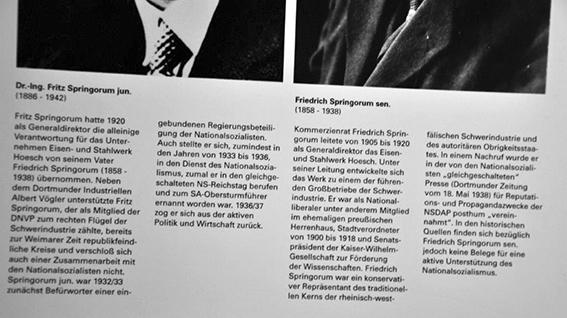

Links: Dr.-Ing. Fritz Springorum jun. (1886-1942),

Industrieller aus Dortmund, seit 1920 Generaldirektor des Eisen- und

Stahlwerkes Hoesch. Kommerzienrat Friedrich Springorum leitete von 1905 bis 1920 als Generaldirektor das Eisen- und Stahlwerk Hoesch. Unter seiner Direktion entwickelte sich das Unternehmen zu einem der führenden Großbetriebe der Schwerindustrie Deutschlands. Er war als Nationalliberaler u. a. Mitglied im ehem. Preußischen Herrenhaus, Stadtverordneter in Dortmund von 1900 bis 1918, Senatspräsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. Springorum war ein konservativer Repräsentant des traditionellen Kerns der rheinisch-westfälischen Schwerindustrie und des autoritären Obrigkeitsstaates zur Zeit des Kaiserreichs. 1938, in einem Nachruf anläßlich seines Todes, wurde Friedrich Springorum, nach dem man 1917/18 eine Straße in Dortmund benannt hatte, in der von den Nationalsozialisten „gleichgeschalteten" Presse (Dortmunder Zeitung vom 18. Mai 1938) für Reputations- und Propagandazwecke der NSDAP posthum „vereinnahmt". Für eine aktive Unterstützung des Nationalsozialismus finden sich bei Friedrich Springorum keine Hinweise. Fritz Springorum jun. hatte 1920 als Generaldirektor die alleinige Verantwortung für das Unternehmen Eisen- und Stahlwerk Hoesch von seinem Vater Friedrich .Springorum (1858-1938) übernommen. Neben dem Dortmunder Industriellen Albert Vogler unterstützte Fritz Springorum, der als Mitglied der DNVP (Deutschnationalen Volkspartei) zum rechten Flügel der Schwerindustrie zählte, bereits zur Weimarer Zeit republikfeindliche Kreise und verschloß sich auch einer Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten nicht. Auch stellte er sich, zumindest in den Jahren 1933 bis 1936, in den Dienst des Nationalsozialismus, zumal er in den gleichgeschalteten NS-Reichstag berufen und zum SA-Obersturmführer ernannt worden war. 1936/37 zog er sich aus gesundheitlichen Gründen aus der aktiven Politik und Wirtschaft zurück. 60 Vögler, Nachfolger Kirdorfs als Vorsitzender des Rheinisch-Westfälischen Kohlen-Syndikats, verweigerte dem NS-Regime seine Mitarbeit nicht. Vogler hatte die Deutsche Volkspartei (DVP) mitbegründet und zählte zu dem rechten, nationalistischen Flügel, der sich 1924 als Nationalliberale Reichspartei abspaltete. Im Verlauf des Jahres 1932 schwenkte er zu den Nationalsozialisten über, ohne jedoch eingetragenes Parteimitglied zu werden. Seit 1933 Reichstagsabgeordneter für die NSDAP und Mitglied des Generalrates der Wirtschaft, seit 1942 Mitglied im Industrierat des Oberkommandos des Heeres (OKH), wurde Vogler 1944 von den Nazis mit dem Titel "Pionier der Arbeit" geehrt. Lange Zeit führte er auch den Vorsitz der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (heute Max-Planck-Gesellschaft). Am 14. April 1945 wurde er von amerikanischen Soldaten in seinem Haus "Ende" in Herdecke verhaftet. Er beging unmittelbar nach der Verhaftung Selbstmord. Im Zusammenhang mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten ist es von großer Bedeutung gewesen, daß die Leitung des größten deutschen Stahlkonzerns, der Vereinigten Stahlwerke, Generaldirektor Albert Vogler und dessen Bankier Curt von Schröder, für die NSDAP gewonnen werden konnte. 62

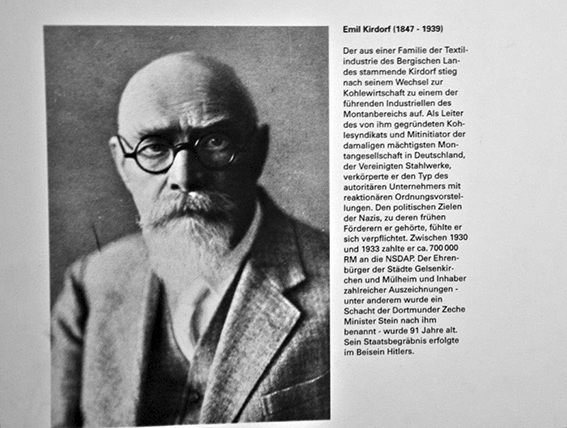

Emil Kirdorf (1847-1938) Der aus einer Familie der Textilindustrie des Bergischen Landes stammende Kirdorf stieg nach seinem Wechsel zur Kohlewirtschaft zu einem der führenden Industriellen des Montanbereichs auf. Als Leiter des von ihm gegründeten Kohlensyndikats und Mitinitiator der damals mächtigsten Montangesellschaft in Deutschland, der Vereinigten Stahlwerke, verkörperte er den Typ des autoritären Unternehmers mit reaktionären Ordnungsvorstellungen. Den politischen Zielen der Nazis, zu deren frühen Förderern er gehörte, fühlte er sich verpflichtet. Zwischen 1930 und 1933 zahlte er ca. 700 000 RM an die NSDAP. Der Ehrenbürger der Städte Gelsenkirchen und Mülheim und Inhaber zahlreicher Auszeichnungen - u.a. wurde ein Schacht der Dortmunder Zeche Minister Stein nach ihm benannt - wurde 91 Jahre alt. Sein Staatsbegräbnis erfolgte im Beisein Hitlers. 63

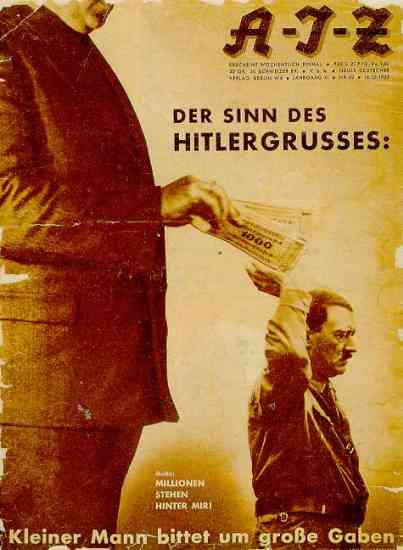

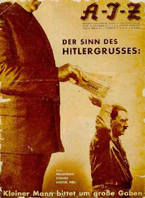

“Millionen stehen hinter mir!” Die Fotomontage war Titelbild der "Arbeiter-Illustrierte-Zeitung" (AIZ) vom 16. Oktober 1932, zu einem Zeitpunkt, da einflußreiche Kreise der deutschen Industrie anfingen, Hitler und die NSDAP massiv zu unterstützen. Die AIZ erschien seit 1921 und wurde 1926 zum Wochenblatt mit Dokumentarberichten, Fotoreportagen und literarischen Beiträgen erweitert. In den Jahren vor 1933 unterstützte sie den Kampf gegen den faschistischen Terror und enthüllte das Gesicht des Faschismus. Innerhalb der deutschen Arbeiterbewegung galt die AIZ als eines der populärsten Organe; die Auflage erreichte zeitweilig 4,5 Millionen! |

]

]