|

Rallye „Spurensuche Verbrechen der Wirtschaft 1933-1945“ Ein Projekt der VVN/BdA NRW |

|

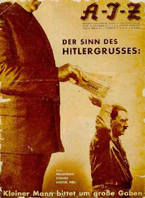

04.01.2011 Gedenkort Saure Wiese Der Bochumer Verein (heute Thyssen/Krupp) war mit einer der größten Rüstungsbetriebe im Nazi Reich 1936 waren bereits 40% der Produktion Rüstungsgüter. Der Generaldirektor Walter Borbet leitete den Betrieb nach Gutsherrenart. Die Direktion des Werkes war nationalistisch orientiert. Walter Borbet war Mitglied der Deutschen Volkspartei und gehörte zum industriellen Flügel dieser Partei. In bestimmten Fragen stimmten die Positionen dieser Partei mit denen der Nazipartei überein.

1933 wurde Borbet Mitglied der NSDAP. Während der Nazizeit war er ein sehr einflussreicher Wehrwirtschaftsführer. Der Bochumer Verein war ein Nationalsozialistischer Musterbetrieb. Mit Fortschreiten des Krieges machte sich in den Betrieben ein Arbeitskräftemangel bemerkbar. Um in den kriegswichtigen Betrieben die Produktion aufrecht zu erhalten, wurden Kriegsgefangene, ZwangsarbeiterInnen und KZ-Häftlinge in der Produktion eingesetzt. Nach 1945 strickte die deutsche Wirtschaft an der Legende, um die kriegswichtige Produktion aufrecht erhalten zu können, hätten sie von Nazidienststellen ausländische Arbeitskräfte zugewiesen bekommen. Im Auftrage des Bochumer Vereins machte sich im Juni 1944 der Oberingenieur Fritz H. nach Buchenwald auf den Weg, um sich zur Auswahl der für den Betrieb „geeigneten Häftlinge” zu äußern. Der Bochumer Verein unterhielt 12 Lager. 40% der Belegschaft waren ausländische Arbeitskräfte. Ein Zwangsarbeiterlager befand sich auf der „Sauren Wiese”. Hier waren 450 ZwangsarbeiterInnen untergebracht, vorwiegend Ukrainer und Russen. Die Behandlung und die Lebensbedingungen auf dem Bochumer Verein waren besonders schlimm.

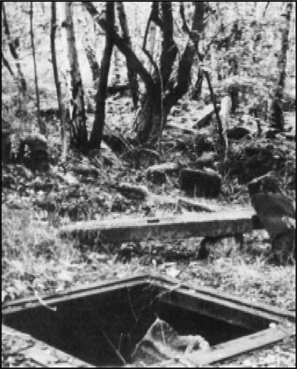

Außer dem Zwangsarbeiterlager „Saure Wiese” befanden sich auf dem Gelände noch ein Schießplatz des Werkes und eine Geschützstellung. Kurz nach dem Krieg dienten die Baracken noch zivilen Zwecken. In den 1950er Jahren wurden die Baracken abgerissen. Die Reste der zerstörten Baracken wurden einfach liegen gelassen, so konnte die Natur sich wieder ausbreiten und von dem Gelände Besitz ergreifen. Eine Zeit lang wurde das Gelände als Deponie für giftigen Müll benutzt. Als nach dem Ende der 1990er Jahre das Thema Entschädigung für die geleistete Zwangsarbeit in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt war, gab es auch Kontakte zu ehemaligen ZwangsarbeiterInnen, die in Bochumer Betrieben während des Krieges Sklavenarbeit verrichten mussten. Unter den Besuchern der ehemaligen ZwangsarbeiterInnen waren auch Personen, die im Lager „Saure Wiese” untergebracht waren und auf dem Bochumer Verein arbeiten mussten. Einer dieser ehemaligen Zwangsarbeiter fertigte noch aus dem Gedächtnis heraus eine Skizze des Lagers an und beschrieb den Weg, den er jeden Tag zum Werk gehen musste. Es wurden auch einige Interviews mit ehemaligen ZwangsarbeiterInnen, die dort im Lager leben mussten, gemacht. Jahrelang lag das Gelände brach da, ohne dass dort etwas geschah, bis die Emscher Genossenschaft die ökologische Umgestaltung des Ahbaches und ebenfalls die Sanierung der ehemaligen Deponie „Saure Wiese” sich vornehmen wollte.

Aufmerksam wurde die VVN - BdA dadurch, dass die Emscher Genossenschaft zu dem o.g. Thema zu einer BürgerInnenversammlung im März 2006 eingeladen hatte. Gleichzeitig informierte das Umwelt- und Grünflächenamt die Fraktionen im Rat über die Bürgerversammlung. Da kein Vertreter unserer Organisation diesen Termin wahrnehmen konnte, wandten wir uns schriftlich an das Umwelt- und Grünflächenamt und machten auf die Historie des Geländes aufmerksam. Das zuständige Amt bedankte sich für unsere Informationen. Das war der eigentliche Anfang der Gespräche zwischen dem Umwelt- und Grünflächenamt, dem Kulturbüro, dem Stadtarchiv und der VVN - BdA. Als erstes vereinbarten wir einen Ortstermin auf der „Sauren Wiese”, um uns ein Bild zu machen, welche Überreste des ehemaligen Zwangsarbeiterlagers gesichert werden mussten, um diese für den Gedenkort zu verwenden. In mehreren Beratungen nahmen die Vorstellungen konkrete Gestalt an. Der Gedenkort soll ein lebendiges Gedenken ermöglichen und vor allen Dingen die Menschen in unserer Stadt motivieren, sich mit dem Thema Zwangsarbeit und Nationalsozialismus sowie darüber hinaus mit dem Rechtsextremismus unserer Tage auseinander zu setzen. Der Hinweis auf der Gedenktafel soll lauten: Gedenkort

Das Umwelt- und Grünflächenamt arbeitete Möglichkeiten heraus, wie das Konzept des Gedenkortes innerhalb des Sanierungsplanungs berücksichtigt werden könnte. Der damalige Planungszustand wurde im Oktober 2008 vorgestellt. So entstand auch die Idee, den Gedenkort mit künstlerischen Mitteln zu erschließen. Am 23. Juli 2008 fand wegen der künstlerischen Gestaltung ein Gespräch zwischen dem Künstler Markus Kiel, dem Stadtarchiv und der VVN - BdA statt. Am 5. Februar 2009 wurde die erstellte Vorlage dem Ausschuss für Kultur und Wissenschaft vorgestellt und erläutert. Der Ausschuss billigte die Vorlage. Die Finanzierung des Projektes muss noch geklärt werden. Klaus Kunold |